上周,2024年中國藏文化(北京)展在北京園博園拉開帷幕,作為此次展覽的重頭戲“掐絲琺瑯唐卡藝術展”驚艷亮相,吸引了眾多唐卡愛好者關注。在南通,64歲的唐卡收藏家崔世榮20年如一日傾情守護唐卡這一非遺藝術瑰寶,曾先后往返藏區10多次,自駕數十萬公里,走遍藏區200多座寺廟,逐一尋訪唐卡背后的故事。

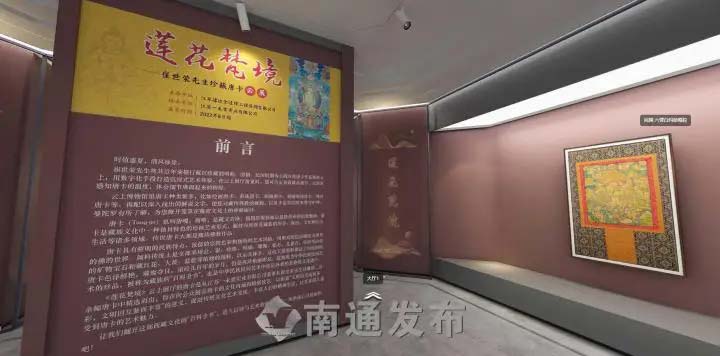

三年前,他將20年來收藏的200多幅唐卡進行倉儲式陳列展示,為南通地區的唐卡愛好者提供了一個沉浸式觀賞的文化基地。有意思的是,他還通過AI數字技術,建成了“云上唐卡陳列館”,吸引全國各地愛好者前來“云打卡”。

行攝藏區,他被精妙的唐卡傾倒

對于攝影發燒友而言,有著壯美的自然風光和獨特的少數民族風情的藏區是絕對不容錯過的打卡地。對此,崔世榮也不例外。行攝藏區這些年,他在采風的過程中,逐漸對被譽為藏文化“百科全書”的唐卡產生了濃厚的興趣。

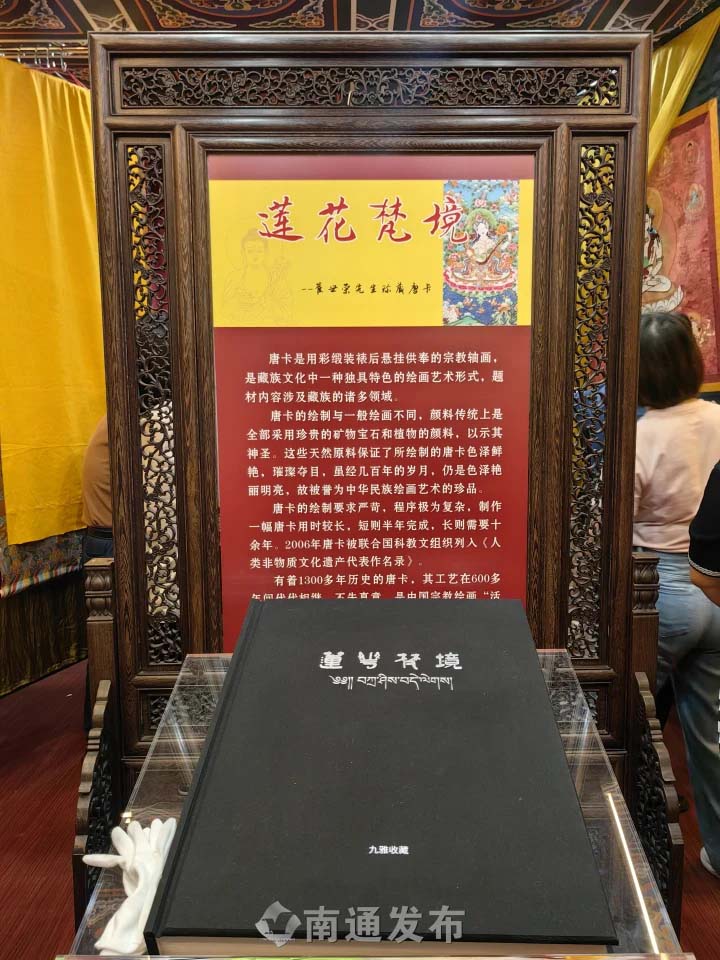

唐卡,也叫唐噶,是藏族文化中獨具特色的繪畫藝術形式,距今已有1300多年歷史,題材包括佛教、民間傳說、歷史故事、醫學人文等,是一種展現藏族歷史、政治、文化和社會生活的獨特藝術。2006年,唐卡被列入國家級非物質文化遺產。

“好的唐卡往往都出自寺廟,其繪制要求嚴苛,程序極為復雜。繪制過程由白描、上色、勾線、打金、點五官及細節處理等諸多步驟組成,唐卡畫師往往從年幼時期就開始接觸和學習唐卡繪制技術,等練到熟練程度時,至少需要花上幾十年時間。一些寺廟的喇嘛甚至會用畢生精力繪制一幅唐卡。”提到唐卡,崔世榮一下子打開了話匣子。

他介紹,唐卡的繪制與一般繪畫不同,傳統唐卡的顏料全部從珍貴的礦物寶石和動植物中提取研磨而來,這一過程十分耗時,但相較于其他繪畫顏料,其穩定性更強、純度更高、覆蓋力更強。這些天然顏料繪制出的唐卡色澤鮮艷,璀璨奪目,即便歷經數百年的歲月,仍色澤艷麗明亮,歷久彌新,堪稱繪畫藝術的珍品,值得人們去用心保存、欣賞和收藏。

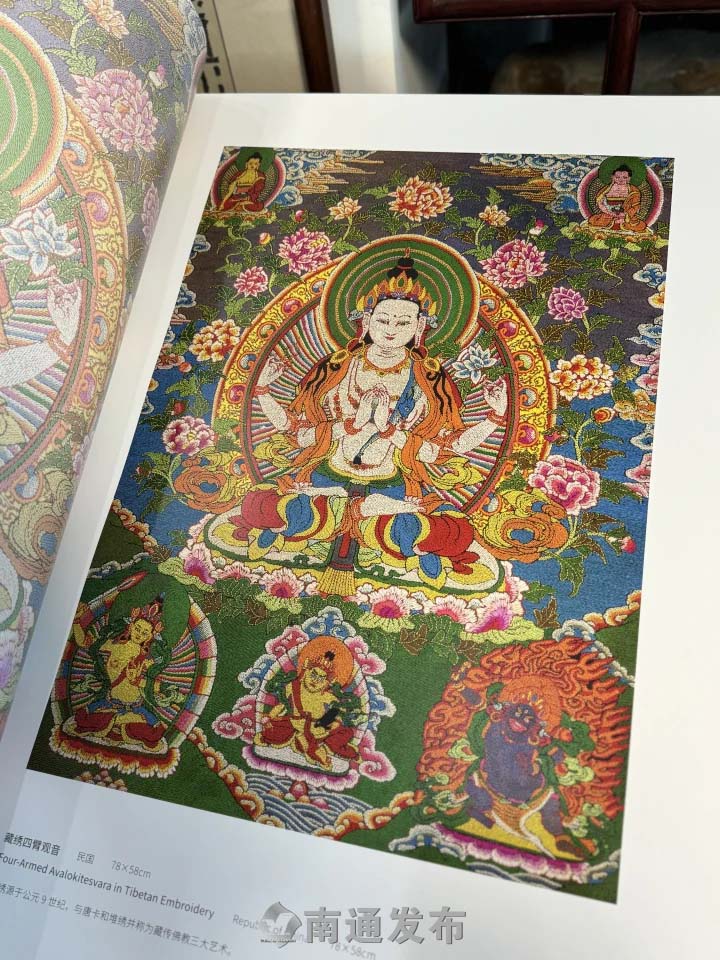

近20年來,崔世榮先后收藏了200多幅唐卡,涉及彩繪唐卡、刺繡唐卡、堆繡唐卡、緙絲唐卡、珍珠唐卡、瑪瑙唐卡、印刷唐卡、牛皮唐卡等多種不同制作工藝或材質。“像刺繡唐卡又分為蘇繡、藏繡、堆繡、盤金繡、發繡等不同刺繡工藝。其中,歷史上發繡的發源地就是我們里下河一帶,是以青絲代線入畫的一種非遺絕技。”他強調,一幅好的唐卡作品往往需要用到三五十種色彩,時間的流逝亦能給唐卡的畫面本身帶來了一種難以復刻的獨特韻味與歷史沉淀,進而帶給觀賞者一種莊重、肅穆、神秘之感。

每當心煩意亂時,駐足站立在唐卡面前,靜靜觀賞,成為崔世榮這些年來獨有的減壓方式。

開辦展館,讓唐卡藝術走近大眾

獨樂樂不如眾樂樂。為了更好地與唐卡愛好者分享交流唐卡藝術,2021年,崔世榮在老家海安斥資建成了一個100多平方米的倉儲式唐卡展館。“我將收藏的唐卡都裝裱成卷軸畫懸掛起來,并套上了紗制的防塵罩,避免污染受潮。整個展館恒溫恒濕,常年保持在25攝氏度和50%的濕度,并定期進行防蟲處理。”崔世榮介紹,展館還吸引了畫家沈啟鵬、作家夏堅勇、中國攝影金像獎獲得者胡國慶等文藝界人士前來打卡。

為了讓更多人不受時空限制零距離欣賞唐卡藝術,去年,他還和一家軟件公司合作,通過AI技術將200多幅唐卡逐一進行了數字化掃描,制作成“一未堂唐卡云上藝術中心”,讓全國各地的唐卡愛好者只需掃描二維碼,動動手指,即可在足不出戶在手機或電腦上觀摩唐卡真容。值得一提的是,這一“云展廳”采用全景渲染及VR技術,打破傳統平面閱讀式的圖文展覽模式,使用3D建模共搭建了20多個場景,讓參觀者可以身臨其境,仿佛置身真實展館中觀展,按照提示可以自由切換展廳,查看展品詳情,放大展品觀摩細節;點擊界面進入“VR模式”后,網友還可以通過佩戴VR眼鏡,達到更佳的觀賞效果。

與此同時,崔世榮還出資編印了一本名為《蓮花梵境》的精美唐卡畫冊,并親自作序,還細心標注了他收藏的每一幅唐卡的藝術特點、制作工藝、尺寸、年份等重要信息,配合唐卡圖片進行展示,旨在讓更多人參與到唐卡技藝的傳承和保護的行列中來。“對于一些美術專業的學生,這本畫冊可以讓他們不去西藏就能隨時隨地臨摹唐卡。”這些年,崔世榮多次將唐卡畫冊免費贈送給藝術愛好者。

古老的唐卡藝術需要傳承,也需要創新。“眼下,我已經和上海雅昌藝術合作,將我收藏的所有唐卡進行了一比一數字掃描,以數字藏品的形式得以永久保存。未來,計劃開發唐卡復制畫等周邊文創產品,讓更多人通過平價的方式購買欣賞,讓唐卡這一國家級非遺真正走向大眾。”崔世榮說。

潛心研究,挖掘唐卡的收藏價值

在海安,除了創辦“一未堂藝術中心”外,崔世榮還投資開設了“一未堂中醫門診部”。

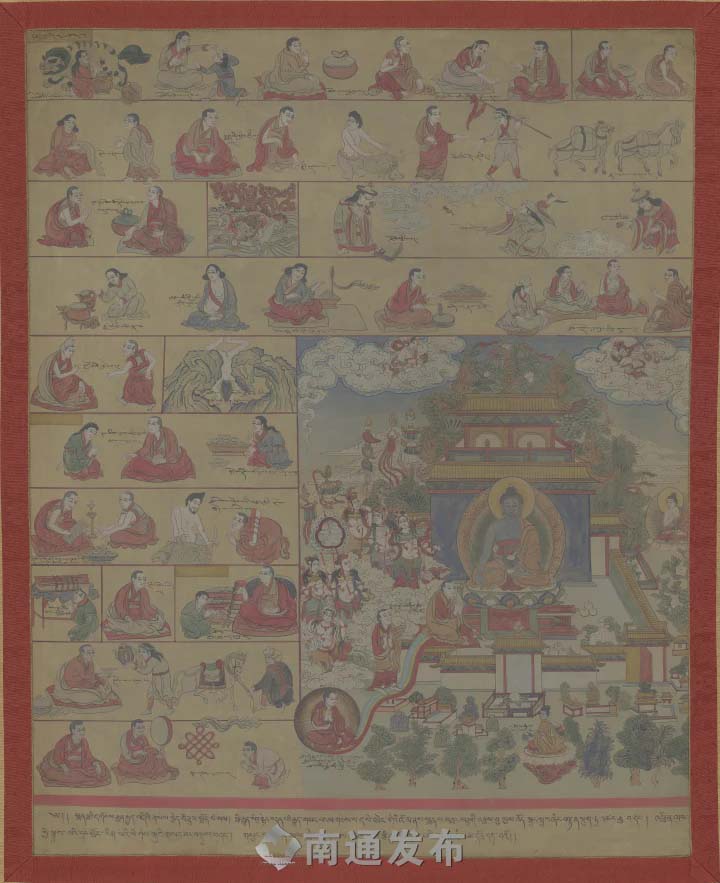

“我們崔家祖上就是行醫的,我也算是傳承家業,6年前開辦了這個中醫門診部。”崔世榮告訴記者,出于對藏醫藥文化的熱愛,他多方尋訪收藏了10幅珍貴的藏醫藥唐卡。“這套唐卡出自明代,圖案精美,內容豐富,既有藏醫基礎知識,如人體解剖結構、胚胎發育、治病問診、養生預防等,還有各種臨床技術、醫用工具的介紹。”崔世榮介紹,13世紀以后,西藏出現了不同的藏醫藥學術流派,其中比較突出的有北派—強巴派和南派—蘇卡派,這兩派都很重視藏醫藥唐卡的繪制。

“與宗教題材的唐卡相比,藏醫藥、歷史人文類唐卡較為少見,具有醫學、科學、哲學等多方面的研究價值,越來越受到國內外收藏家的關注。”作為中國收藏家協會會員,近年來,崔世榮也逐漸從唐卡收藏家變身為唐卡文化的研究者,先后撰寫了《從拍賣市場視角下看唐卡藝術的收藏價值》《唐卡鑒賞與收藏》《淺析藏傳唐卡的流派類別及藝術特征》等多篇研究論文在《東方收藏》《中國民族博覽》《新絲路》《鑒定與鑒賞》等收藏界權威雜志發表。

“2014年,香港佳士得秋拍以3.48億港元成交的明代永樂御制《紅閻摩敵刺繡唐卡》,刷新了中國藝術品拍賣紀錄。”崔世榮透露,近年來成交價突破千萬元大關的唐卡作品并不鮮見,隨著傳統文化的回歸,精品唐卡的收藏價值得到了進一步凸顯。特別是自清代流傳下來的刺繡和緙絲唐卡數量稀少,極為珍貴,具有相當不錯的收藏價值。隨著時間的推移,留存于世的老唐卡藝術價值、文化價值、市場價值都會隨之水漲船高。

“很多唐卡都是古絲綢制品,面臨著自然降解的風險,最終很難逃脫‘灰飛煙滅’的命運。”這是所有唐卡收藏家面臨的難題,也是崔世榮的擔憂。為此,他期盼更多年輕人加入到老唐卡的保護搶救中來,利用現代高科技等手段,讓古老的唐卡藝術永久綻放時代光彩。